Clarissa Vieira

[...] nossas vidas não nos pertencem realmente,

veja bem – elas pertencem ao mundo

e, malgrado nossos esforços para dar sentido a elas,

o mundo é um lugar além de nossa compreensão.

Paul Auster[1]

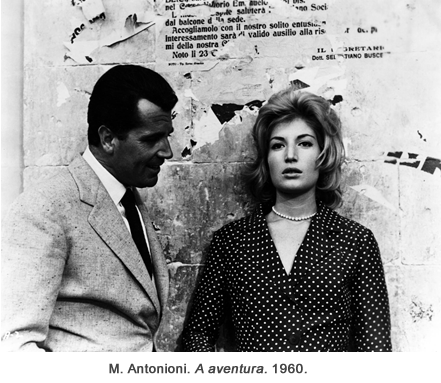

“Não sei” (“No lo so”) dizem as protagonistas de A aventura (L’avventura, 1960), A noite (La notte, 1961) e O eclipse (L’eclisse, 1962), de Michelangelo Antonioni. Evasivas, elas respondem com o não saber às indagações igualmente lacunares de seus companheiros. Quando nos dedicamos a esses três filmes colocados lado a lado, percebemos a recorrência dessa expressão dita pelas personagens femininas. Não que os homens detenham o saber. Na verdade, os homens e as mulheres de Antonioni começam a se deparar com a impossibilidade de ação diante de algumas situações. No entanto, são as mulheres que parecem provocar os primeiros deslocamentos com relação a essas dificuldades diante de determinados momentos. São elas que, com seus gestos, seus devaneios, suas errâncias e seu insistente “não sei” parecem provocar as primeiras tensões. Esse não saber (não apresentar respostas imediatas) diante das situações do mundo é marcante nos personagens antonionianos e, de forma simples, poderíamos apontar como uma das características marcantes dos sujeitos no cinema moderno. O que tentaremos evidenciar neste trabalho é a herança do cinema moderno levada aos limites plásticos da imagem (da própria materialidade do cinema) por Michelangelo Antonioni e a presença dessas características (esse não saber que leva à errância) nas mulheres dos seus filmes do início dos anos 1960, como personagens que desencadeiam o mal-estar diante do mundo que se transforma.

A herança de Rossellini: invenção do cinema moderno

Os três filmes de Antonioni que abrem a década de 1960 – A aventura, A noite e O eclipse – são conhecidos por muitos como a trilogia da incomunicabilidade. Entretanto, se o cineasta é até mesmo nomeado como “o esteta da incomunicabilidade”, podemos pensar, com Gilles Deleuze,[2] que em Antonioni se trata de algo para além da incomunicabilidade e da solidão humanas. Ao detalhar os procedimentos do cinema de Antonioni e Fellini, Deleuze afirma: “Tanto de um lado quanto de outro vemos problemas mais profundos, mais importantes que os lugares-comuns sobre a solidão e a incomunicabilidade”.[3] Rose Mary da Silva Cordeiro,[4] em sua dissertação sobre o descontínuo na obra de Michelangelo Antonioni e de João Gilberto Noll, também aponta para a simplicidade de encarar os filmes como se retratassem apenas os dilemas da comunicação humana. Segundo a autora, os paradoxos gerados pelas imagens e enredos desses filmes são traduzidos de modo clichê por muitos críticos como “o drama da incomunicabilidade”. Cordeiro afirma que, ao contrário, Antonioni “não se pauta pela não comunicação, mas tenta comunicar o incomunicável [...]”.[5]

Comunicar o incomunicável através dos corpos na imagem. Corpos que forçam o pensamento ao impensável: esses são aspectos do cinema moderno que, na visão de muitos teóricos e pensadores do cinema, teriam começado com o espanto de Ingrid Bergman em Viagem à Itália (Viaggio in Itália, Roberto Rossellini, 1954), com seu êxtase em Stromboli (Stromboli, Roberto Rossellini, 1950) ou sua angústia em Europa 51 (Europa ’51, Roberto Rossellini, 1952). Rossellini, inventor do cinema moderno, afirmam Jacques Rivette, Alain Bergala e Glauber Rocha. O cineasta brasileiro, e também ensaísta, Glauber Rocha defende que Rossellini teria sido o primeiro cineasta a descobrir a câmera como “instrumento de investigação e reflexão”. A maneira através da qual o cineasta italiano realiza seu enquadramento, bem como seu estilo de iluminação e seus tempos de montagem “[...] criaram, a partir de Roma, cidade aberta (Roma, Cittá Aperta, 1945), um novo método de fazer cinema [...]. Com Rossellini o cinema sai da idade das letras e do teatro e entra no seu específico audiovisual”.[6]

Rivette, por sua vez, impressionado com as potências de Viagem à Itália, escreve em 1955 (ano do lançamento do filme) sua defesa de Rossellini como cineasta moderno: em Carta sobre Rossellini (Lettre sur Rossellini), publicada na Cahiers du Cinéma em abril daquele ano, o crítico e cineasta francês afirma que Viagem à Itália havia aberto uma nova brecha pela qual todo o cinema, a partir de então, deveria passar “sob pena de morte”.[7] O tom dramático, peculiar aos jovens críticos e cineastas da Nouvelle Vague, sugere a força do cinema do diretor italiano considerado pai do neorrealismo. Rossellini, no entanto, ao realizar esses filmes que abrem a brecha para o cinema moderno parece romper com certos procedimentos do neorrealismo italiano do pós-guerra. De um cinema que buscava relacionar os sujeitos com as agruras daquele ambiente devastado pela violência bélica – e todas as outras violências que a guerra trouxe para os corpos humanos: o desemprego, a fome, a doença, as perdas – passa-se a um cinema que trilha os caminhos dos sujeitos consigo mesmos, com seus pensamentos, suas angústias, suas singularidades diante de um mundo não tão compreensível depois de duas grandes tragédias bélicas. Não é isso que Paul Auster aponta na entrevista que serve de epígrafe a este breve trabalho sobre o cinema de Antonioni? O mundo está para além de nossa compreensão.

Glauber identifica essas nuances (e, de certa forma, uma passagem) nos três filmes de Rossellini, inauguradores do que seria um cinema moderno:

Mas se em Europa ’51 as perguntas nascem do Social e do Político e a própria loucura de Ingrid é uma consequência destes fenômenos (como o suicídio do garoto em Alemanha, ano zero), em Stromboli e Viagem à Itália [...] a problemática é Absolutamente Existencial.[8]

Apesar dessa passagem, do neorrealismo, mais preocupado com o contexto social, para um cinema italiano voltado para as indagações singulares dos sujeitos modernos (apontada por muitos teóricos e, por vezes, pelos próprios cineastas), Deleuze convoca André Bazin para defender a nova imagem inaugurada pelo neorrealismo italiano, a despeito daqueles que o definem apenas por seu conteúdo social.

Tratava-se, segundo ele [Bazin], de uma nova forma de realidade, que se supõe ser dispersiva, elíptica, errante ou oscilante, operando por blocos, com ligações deliberadamente fracas e acontecimentos flutuantes. [...]. Em vez de representar um real já decifrado, o neorrealismo visava um real, sempre ambíguo, a ser decifrado; [...]. O neorrealismo inventava, pois, um novo tipo de imagem [...]. Essa tese de Bazin era infinitamente mais rica do que a que ele contestava, mostrando que o neorrealismo não se limitava ao conteúdo de suas primeiras manifestações.[9]

O neorrealismo de Rossellini com Ingrid Bergman criava uma nova forma de imagem. Segundo a defesa de Deleuze, produzia não somente um “mais de realidade” formal e material, mas principalmente uma realidade na imagem em termos de pensamento. Foi ao privilegiar os corpos dos sujeitos vagando por um mundo incompreensível para eles que o neorrealismo fez pensar o impensável e abriu a brecha para o cinema moderno e para a possibilidade dessa nova imagem, diferente daquela onde os vínculos sensório-motores dos sujeitos ainda se faziam presentes. Segundo Deleuze, o que define o neorrealismo é exatamente a ascensão de situações óticas e sonoras puras que se distinguem das situações sensório-motoras da imagem-ação no antigo realismo. No cinema da imagem-ação (aquele onde os vínculos sensório-motores dos personagens ainda não haviam se rompido ou, pelo menos, se afrouxado), os personagens reagiam às situações. O espectador percebia, então, uma imagem sensório-motora da qual participava mais ou menos, por identificação com os personagens. Mas no cinema moderno, segundo Deleuze, a identificação se reverte efetivamente, pois a personagem, ela mesma, se tornou uma espécie de espectadora de sua situação. Diante de situações nas quais sua ação nada mais pode fazer, ela só pode assistir. Um cinema de vidência, diria Deleuze, e não mais de ação. Sobre o personagem agora vidente, ele diz:

Por mais que se mexa, corra, agite, a situação em que está extravasa, de todos os lados, suas capacidades motoras, e lhe faz ver e ouvir o que não é mais passível, em princípio, de uma resposta ou ação. Ele registra, mais que reage. Está entregue a uma visão, perseguido por ela ou perseguindo-a, mais que engajado numa ação.[10]

É essa a situação de Ingrid Bergman diante da revelação ao final de Stromboli e, de maneira ainda mais radical, é como se encontra Lidia em suas peregrinações pelos espaços vazios da cidade no início de A noite. Foi através da brecha aberta por Rossellini que Antonioni fez passar seus filmes ampliando-a e transformando-a de acordo com as mudanças de seu tempo. A brecha é não apenas a brecha do cinema, o interstício que dá início aos procedimentos do cinema moderno, e sim como mostrou Michelangelo, a brecha, ou mais, o abismo entre o sujeito e o mundo diante dele. A desconexão entre os sujeitos e seus ambientes. Segundo Glauber Rocha, a morte de Rossellini deixa o cinema órfão, mas são seus herdeiros que continuarão passando pela brecha do cinema moderno, e será Antonioni que assumirá o legado do novo espaço visual rosselliniano:

A morte de Rossellini deixa o cinema órfão. Nenhum cineasta influenciou tanto os autores cinematográficos das três últimas gerações. Na linhagem italiana, herança de sangue, Michelangelo Antonioni, Francesco Posi, Píer Paolo Pasolini, [...]. Jean-Luc Godard é “Filho e Espírito Santo do Pai” enquanto Pasolini se faz Apóstolo Profano e Michelangelo Antonioni constrói a perspectiva perceptiva do novo espaço visual descoberto em Viagem à Itália.[11]

A maneira através da qual Antonioni construirá a perspectiva perceptiva desse novo espaço visual introduzido por Rossellini em Viagem à Itália assumirá várias facetas estilísticas ligadas tanto à plasticidade da imagem quanto às questões existenciais dos personagens videntes, nos termos de Deleuze.

A aventura, A noite e O eclipse: da “doença de Eros” ao drama ótico

Michelangelo Antonioni trabalhou com vários importantes cineastas – inclusive como assistente de Rossellini – antes de se tornar, ele próprio, um realizador. Segundo Glauber[12] podemos dividir a obra de Antonioni em três fases mais ou menos distintas: um primeiro momento de pesquisa formal e temática com os documentários da década de 1940, início dos anos 1950 e as ficções ainda influenciadas pelo neorrealismo de cunho mais social até O grito (Il Grido, 1957), embora este último já indicasse muitos dos aspectos formais importantes das décadas seguintes como apontam Deleuze e Cordeiro; um segundo momento marcado por uma “revolução conteudística e estilística”, nos termos de Glauber, em que rompe com a estrutura romanesca e mais teatral do neorrealismo, “fundando um novo cinema especificamente audiovisual”,[13] que abrange a trilogia que será brevemente enfocada por este trabalho e O deserto vermelho (Il Deserto Rosso, 1964), seu primeiro filme em cores; e, por fim, a fase final, indefinível, segundo Glauber, na qual Antonioni rompe as fronteiras da Itália e realiza sua investida no discurso anti-imperialista com Blow up (Blow up, 1967), Zabriskie Point (Zabriskie Point, 1970), etc.

No entanto, Deleuze defende que, desde sua primeira grande obra, Crimes da alma (Cronaca di un amore, 1950), o cineasta já transformava as ações e as descrições em situações óticas e sonoras puras, característica do cinema moderno. Ao se deparar com as transformações do mundo que habitava – uma Europa que se rearranjava depois das mazelas deixadas pela guerra –, Antonioni privilegia esses momentos de não reação de seus personagens. Momentos de errâncias, divagações, perambulações. Por isso, com Deleuze, podemos sim pensar que desde um primeiro momento, mesmo que de certa forma ainda atrelado ao neorrealismo social, Antonioni já anunciava sua filiação ao cinema moderno.

Em O grito, sabemos que a condição social daquela pequena cidade italiana onde vive Aldo representa importante papel para o contexto do filme. Entretanto, Aldo já é um personagem cujos vínculos sensório-motores estão enfraquecidos. Ele já prenuncia a instabilidade do homem moderno diante do mundo e das relações humanas. Desolado com a recusa de um amor, Aldo perambula e, se ainda reage, o faz com a própria morte. Seu suicídio acentua sua fragilidade, mas anuncia também a impossibilidade de o cinema se ater apenas às respostas do sujeito ao meio e não dar a devida atenção a sua incapacidade de responder a algumas situações. Como nos diz Cordeiro a respeito dos personagens de Antonioni:

Antonioni demonstra, como propósito de seu cinema, não mais estabelecer um vínculo gerador de uma lógica de coesão do homem com o espaço. Atém-se ao personagem, ao seu movimento desorientado ante as funções e horizonte sociais. O suicídio de Aldo, no local de trabalho, pode ser visto como a própria agonia do cinema neorrealista.[14]

Esse movimento desorientado dos personagens assume as figuras da transição entre o cinema da imagem-ação e o cinema moderno no qual o tempo não está mais subordinado ao movimento. A perambulação, a balada – nos termos de Deleuze –, as ligações sensório-motoras debilitadas, a figuração de acontecimentos que mal concernem aos personagens, são esses os movimentos de passagem para que cheguemos às situações óticas e sonoras puras, instauradoras dos novos signos do cinema moderno. Em um de seus muitos textos, Antonioni reforça sua preocupação com a situação do homem moderno, desconectado de seu ambiente:

Porque hoje, num clima normalizado – bem ou mal, pouco importa – o que conta não é tanto a relação do indivíduo com o ambiente, mas o indivíduo em si, em toda a sua complexa e inquietante verdade. O que é que atormenta e motiva o homem moderno? Quais são as ressonâncias que acolhe dentro de si daquilo que acontece e aconteceu no mundo?[15]

Segundo César Guimarães, em seu texto Adorno, Antonioni e Deleuze: um encontro inesperado, em que discute as potências da experiência do cinema moderno, os filmes de Rossellini e Antonioni se apresentam como testemunhas de que o vínculo do homem com o mundo se perdeu, e não será o saber que irá ressuscitar tal vínculo, mas a crença, como propôs Deleuze.

A crença neste mundo, sem apelo a uma transcendência religiosa (um outro mundo) ou política (um mundo transformado), a crença neste corpo, com os afetos que ele suporta (ou não), com as paixões que ele abriga e que o levam ao júbilo ou a devastação. Nesse neorrealismo sem bicicleta, feito de cenários por vezes esvaziados da figura humana, mas intensamente investidos pelo olhar o ‘homem está só no mundo como numa situação ótica e sonora pura’.[16]

Dos movimentos de passagem apontados por Deleuze – a perambulação, a errância, a não reação – até uma situação ótica e sonora pura, passando pelos acontecimentos existenciais dos personagens e pela crença em seus corpos e afetos apontada por Guimarães: a nosso ver, é isso que observamos no decorrer dos três filmes que compõem a “trilogia da incomunicabilidade”,[17] de Antonioni. De personagens perambulantes e sem reação, chegamos ao que Deleuze chamou, utilizando da expressão cunhada por Claude Ollier, um drama ótico, que substitui o drama tradicional e que deixa os personagens paralisados diante do que veem. O olhar predomina sobre a ação. Esse drama se tornaria, mais radicalmente, um drama plástico, como aponta Antonioni em entrevista concedida a Jean-Luc Godard na ocasião do lançamento de O deserto vermelho no Festival de Veneza de 1964.

Em A aventura, as amigas Anna e Claudia partem para uma viagem de barco com amigos. Anna se mostra insatisfeita com sua relação com Sandro, ela o ama, mas precisa ficar sozinha. Se ela não sabe (“não sei”, ela diz) o que se passa nesse entre dois da relação nem consigo mesma, nós, espectadores, sabemos menos ainda. Desde A aventura, tudo o que conhecemos dos personagens está na superfície imagética do filme: em sua relação desconectada com os espaços, seu afastamento de alguns lugares, suas longas caminhadas silenciosas por espaços vazios, enquadradas geometricamente por Antonioni. A conjugação das escolhas formais com as situações vividas pelos personagens parece buscar conferir às imagens a dimensão desse vazio interior que vivenciam, ou mesmo a impossibilidade de se chegar à verdade do interior, à verdade dos sentimentos. E é por isso que é preciso crer no corpo. Esse corpo na imagem que, não separado da alma, carrega de alguma forma as marcas dos acontecimentos, dos afetos, das paixões. Daquilo que o corpo pode ou não suportar. E nos filmes de Antonioni o corpo habita a imagem, para depois deixá-la, fugidio, saindo do enquadramento e daquele espaço ao qual ele parece não pertencer.

É isso que parece acontecer a Lidia no início de A noite. Na sessão de autógrafos do novo livro de seu marido, o famoso escritor Giovani Pontano, ela parece desconectada daquele ambiente. Abandona, então, o lugar repleto de pessoas que esperam para conversar com Pontano e vaga pelas ruas da cidade. Perambulando, ela chega a esses espaços vazios onde jovens soltam foguetes e onde ela presencia um pouco estarrecida uma briga entre dois rapazes. Não sabemos o que realmente se passa com Lidia, mas talvez nem mesmo ela já saiba. Há essa oscilação dos mundos interiores que Antonioni parece perseguir, mas só o que vem habitar a imagem é o corpo cansado dos personagens. O corpo cansado de Lidia, assim como a fatigada Vittoria no início de O eclipse, ao final da noite de discussão e momento do término de sua relação com Ricardo. Como nos ensina César Guimarães, “[...] em Antonioni, o corpo torna-se aquilo em que o pensamento mergulha para atingir o impensado, isto é, a vida. Não que o corpo pense, ressalta Deleuze, mas porque ‘obstinado, teimoso, ele força a pensar o que escapa ao pensamento’”.[18]

É essa fadiga do corpo (que força o sujeito a pensar o que escapa a ele mesmo) que leva Lidia a concluir que não ama mais seu marido. No momento em que o casal assiste uma apresentação em um bar, Pontano pergunta a ela em que está pensando. Ela responde que naquele momento não tem pensamentos, mas está aguardando um. Esse pensamento é revelado ao final de A Noite, quando seu corpo, fatigado e desinvestido de amor, faz Lidia constatar que não o ama mais. Algo se perdeu em algum momento e, durante um tempo, Lidia apenas pôde assistir a esse desmoronamento sem reação. Antonioni, em uma entrevista originariamente realizada em 1961 e republicada nos Cahiers du Cinéma, expõe as causas desse mal-estar nas relações, que povoa seu cinema. Nesse texto intitulado A doença dos sentimentos (La maladie des sentiments), o cineasta fala da nossa condição de “doentes de Eros” e discorre sobre a existência em nós de uma divisão entre uma mente renovada – preparada para os avanços da ciência e para as conquistas técnicas, suas transformações e novas invenções – e um corpo pesado, fatigado, neurótico, refém de sentimentos antigos, de uma moral desgastada. Seus personagens padecem desse desequilíbrio e não encontram sentimentos novos – por preguiça ou por covardia, como diz Antonioni –, apenas reagem, mas reagem mal, inclusive com relação às manifestações do amor e do erotismo.

É assim, através dos elementos formais e de personagens que habitam apenas a imagem – sem uma psicologia que os explique – que Antonioni busca dizer da condição moderna no que diz respeito às relações. As perambulações das personagens traçam como uma cartografia desse desequilíbrio. Os rochedos da ilha em A aventura lembram aquela paisagem vulcânica na qual se extasiou Ingrid Bergman. Mas em Antonioni a revelação é tão arrebatadora quanto humana: o fim do amor, as dificuldades da relação, a miséria dos sentimentos. Anna desaparece naquela paisagem hostil e, no entanto, a angústia presente em Claudia e Sandro durante a busca logo cessará e dará origem a uma atração proibida entre os dois. Mas Sandro também cederá aos seus impulsos eróticos ao abandoar Claudia no quarto do hotel. Como nos diz Antonioni:

Em A Aventura, a catástrofe é uma impulsão erótica desse gênero: barata, inútil, infeliz. E não basta saber que é assim. Pois o herói (que palavra ridícula!) de meu filme percebe inteiramente da natureza grosseira da impulsão erótica que o domina, de sua inutilidade. Mas isso não basta.[19]

Ao pensar nessa reflexão do cineasta sobre a condição doente do homem moderno, encontramos mais uma vez aquilo que Glauber Rocha aponta acerca do cinema de Antonioni. Para Glauber os filmes do cineasta italiano aparecem como comentários do estado do mundo moderno, e Antonioni polemiza essas questões ao oferecer a esse mesmo mundo, cada vez mais fragmentado, filmes também cada vez mais desintegrados. “O eclipse é o fim do cinema figurativo” diz Glauber ou ainda “Que é O eclipse senão o documento deste mundo morto, onde a máquina capitalista esmagou o amor?”.[20] O tom incisivo do cineasta brasileiro remete à trajetória de apagamento não só dos sentimentos, mas dos próprios personagens em O eclipse. Se O eclipse é o fim do cinema figurativo é porque é preciso retirar os personagens de cena. Se há algo que está eclipsado, são os próprios homens, os próprios velhos sentimentos, num mundo fragmentado, que começa a ceder espaço demais à técnica. E é por isso que, para dar conta desse estado do mundo, não bastam os procedimentos psicológicos através dos quais o sujeito tece um julgamento de si mesmo, mas é preciso muitas vezes destituir o plano de uma visão subjetiva, retirar os personagens do quadro, para exibir os mundos livres da vida interior que está desconectada dos espaços externos. A sequência final de O eclipse mostra ruas esvaziadas, bueiros, o vento nas árvores, a noite que cai. O exterior sem as relações dos homens.

Os três filmes têm como protagonistas personagens femininas. É interessante notar como Antonioni confere às mulheres esse papel desestabilizador, desencadeador daquele mal-estar que perpassará os corpos dos personagens. Se em A aventura, Anna desaparece (não sabemos se numa fuga ou morte desesperada), em A noite é Lidia que expõe a Pontano as dificuldades daquela relação que levaram ao fim do amor. Ela chega mesmo a lhe dizer, respondendo a suas juras de amor, “Não, você também não me ama mais”. Já em O eclipse, a personagem não está ausente, como Anna, ou arrebatada pelo fim de uma relação. Mas quando se abre à nova possibilidade amorosa, está igualmente perdida. Acredito que poderíamos estabelecer um novo trabalho a partir dessa percepção de que as personagens femininas são aquelas as quais instauram o mal-estar ao interromperem relações que seguiam como que automaticamente. Mas isso resta como uma hipótese para o cinema de Antonioni.

Ainda segundo Glauber Rocha a mise-en-scène moderna é sempre uma ideia em movimento e, a partir dessa ideia, o resultado é um mundo reconstruído, comentado, criticado.[21] Talvez Antonioni tenha buscado juntar os cacos das relações fragmentadas para tecer seu comentário sobre a condição das relações no mundo moderno. E como, segundo o próprio cineasta, a cada dia se vive A aventura, seja ela sentimental, seja moral, seja ideológica. É preciso filmar, escrever, enfim, elaborar para reunir também os pequenos fragmentos de nossa própria aventura cotidiana.

Derivas analíticas agradece a Clarissa Vieira por sua gentil colaboração.

Clarissa Vieira é graduada em Comunicação Social (Jornalismo) pela UFMG e desde 2011 trabalha com produção cultural. Durante o ano de 2009, atuou, ao lado de Alexandra Duarte, na coordenação de produção da revista Devires – Cinema e Humanidades dos departamentos de Comunicação e Antropologia, sob direção do professor César Guimarães. Durante os anos de 2013/2014 integrou a equipe de produção da Gerência de Cinema da Fundação Clóvis Salgado – Cine Humberto Mauro.

____________________________________________

[1] AUSTER apud CORDEIRO, 2000.

[2] DELEUZE, 2007.

[3] DELEUZE, 2007, p. 15.

[4] CORDEIRO, 2000.

[5] CORDEIRO, 2000, p. 24.

[6] ROCHA, 2006, p. 208.

[7] RIVETTE, 1999, p. 356.

[8] ROCHA, 2006, p. 210.

[9] DELEUZE, 2007, p. 9.

[10] DELEUZE, 2007, p. 11.

[11] ROCHA, 2006, p. 213-214.

[12] ROCHA, 2006.

[13] ROCHA, 2006, p. 247.

[14] CORDEIRO, 2000, p. 33.

[15] ANTONIONI, 1959.

[16] GUIMARÃES, 2005, p. 46.

[17] Com essa denominação, amplamente difundida no meio da crítica cinematográfica, não pretendemos reduzir os filmes de Antonioni do início da década de 1960. Inclusive, já apontamos críticas a essa denominação. Se a utilizamos, todavia, é apenas para facilitar a menção aos filmes.

[18] GUIMARÃES, 2005, p. 47.

[19] ANTONIONI, 1960.

[20] ROCHA, 2006, p. 250.

[21] ROCHA, 2006.

Referências

ANTONIONI, M. A Aventura. In: Revista Contracampo “Michelangelo Antonioni: documentos, escritos”. (Texto originalmente publicado em Cinéma 60, n. 50. Tradução de Ruy Gardner.). Disponível em: <http://www.contracampo.com.br/88/artantonioniaaventura.htm>. Acesso em: 28 fev. 2015.

ANTONIONI, M. Para mim fazer um filme é viver. In: Revista Contracampo “Michelangelo Antonioni: documentos, escritos”. (Texto originalmente publicado em Cinema Nuovo, v. VIII, n. 138, mar.-abr. 1959. Tradução de José Luis Gesteira). Disponível em: <http://www.contracampo.com.br/88/artantonioniparamim.htm>. Acesso em: 28 fev. 2015.

BAZIN, A.; BECKER, J.; BITSCH, C.; CHABROL, C.; DELAHAYE, M.; DOMARCHI, J.; DONIOL-VALCROZE, J.; DOUCHET, J.; GODARD, J.-L.; HOVEYDA, F.; RIVETTE, J.; ROHMER, E.; SCHÉRER, M.; TRUFFAUT, F. A política dos autores. Lisboa: Sociedade Editorial e Distribuidora Ltda., 1976.

CORDEIRO, R. M. S. Entre-dois: Noll-Antonioni Literatura-Cine-Movimento. 2000. 187 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Literários: Teoria da Literatura) - Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000.

DELEUZE, G. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2007. (Cinema II).

GUIMARÃES, C. Adorno, Antonioni e Deleuze: um encontro inesperado. In: Contracampo, Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Instituto de Arte e Comunicação Social, v. 13. Niterói: 2º semestre, 2005.

RIVETTE, J. Carta sobre Rossellini. In: Catálogo da Mostra Nouvelle Vague. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 1999.

ROCHA, G. O século do cinema. São Paulo: Cosac Naif, 2006.