A cidade letra: ato de escrita do que não se escreve

Bruna Simões de Albuquerque

Elizabeth Medeiros

Lisley Braun Toniolo

Pedro Braccini Pereira

Sérgio de Mattos

Em maio de 2017, uma Conversação da Ação Lacaniana na Cidade (EBP-MG) reuniu artistas de rua e psicanalistas a fim de pensar o inconsciente e suas conexões a partir do que se escreve e do que não se escreve nos pixos[1] e grafites, no encontro com os muros e as paredes da cidade. O que se escreve nos muros? O que é aí impossível de se escrever? Apostamos nessa Conversação para aprender com o inédito que surge quando estamos dispostos a escutar e ler o inconsciente, suas conexões, extensões e suas novas manifestações.

A compatibilidade dos grafites e pixos com um discurso subversivo torna-os parceiros da Psicanálise frente ao discurso do mestre de nossos dias, já que cada um, a seu modo, parece dedicado à subversão e à escritura. A nossa proposta foi a de pensarmos juntos o que ali faz laço social, o que se inscreve ou não.

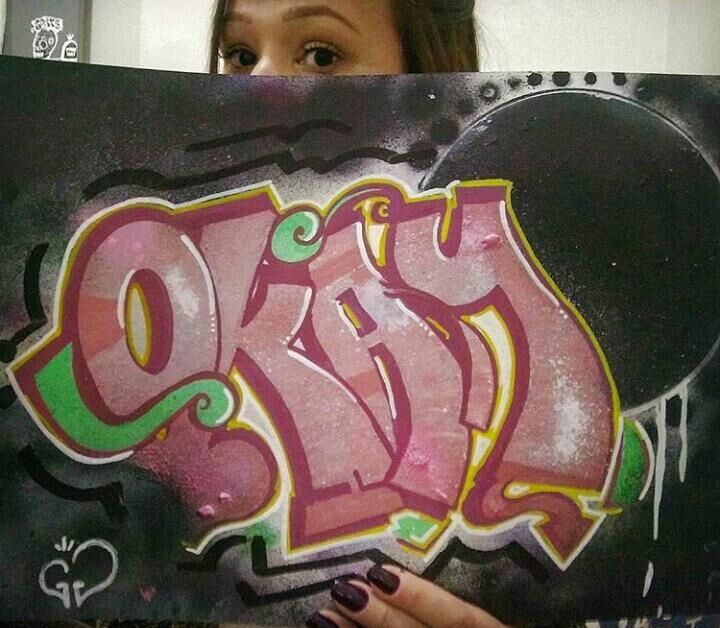

Okay - foto: Igor Batalha

Foi necessário ainda nos perguntarmos se, para alcançar nosso propósito, deveríamos fazer uma leitura dos fenômenos da cidade, instruindo-nos e elaborando uma espécie de psicopatologia da vida política. Afinal, um axioma lacaniano nos serviu primeiramente como vetor: “não digo a política é o inconsciente, mas simplesmente, o inconsciente é a política” (Lacan, 1966-1967). Uma das leituras de Miller (2011) sobre essa proposição de Lacan reenvia justamente a uma amplificação que transporta o inconsciente para fora da esfera solipsista para colocá-lo na cidade, fazendo-o depender da História, ainda que para Miller não haja mais cidade propriamente e que, em oposição, haja uma sociedade globalizada por um mercado de consumidores. Para além da cidade, o analista estará então nessa sociedade capitalista globalizada em que as referências já não são tão claras.

A Ação Lacaniana, de acordo com A. Benetti (on-line), é uma flecha atirada nas bolhas da segregação. Pensamos que seria preciso acrescentar: e seu retorno. Ou como traduziu o grafiteiro Ninja na Conversação em questão: “o escapar da bolha é a cidade”. No Ato de Fundação da sua Escola, na seção de recenseamento do campo freudiano, Lacan (1964) define sua função tanto para “instruir nossa experiência quanto para comunicá-la. (...) Aquilo que puder nos esclarecer (…) e no sentido inverso, aquilo que, de nossa subjetivação, (…) puderem receber de (nossa) inspiração complementar”.

No momento dessa Conversa-Ação Lacaniana, estávamos há poucos meses da pixação nas paredes da Igrejinha da Pampulha (março de 2017), fato que promoveu mais uma polêmica midiática em relação à “sujeira”[2] da inscrição ali grafada – “perfeitaismo”[3]. Esse ato dividiu opiniões, mas não deixou de ser rotulado majoritariamente como “vandalismo”[4], culminando nas prisões de seu executor e de um expressivo pixador belo-horizontino, o Goma. Este, ainda que não estivesse presente, foi denunciado por formação de quadrilha e teve todo o material de grafite que vendia em sua loja confiscado[5]. Vale lembrar que a pixação figura no Código Penal como crime ambiental.

Anos antes, em agosto de 2010, seis jovens também foram presos em Belo Horizonte acusados pelo mesmo crime de formação de quadrilha. Os seis eram mais conhecidos por seus nomes de pixadores – Lic, Lisk, Fama, Goma, Sadok e Ranex –, e a “quadrilha” em questão ganhou popularidade na cidade como “Os Piores de Belô”. A psicóloga Joana Ladeira, pesquisadora desse universo, evoca uma afirmativa do fotógrafo Choque que retratou os pixadores: “o pixo não se comunica com a cidade, ele é feito para agredir a sociedade”[6]. Talvez esse devesse ser o ponto de partida quando o tema é o pixo. Existe algo que não se escreve no pixo, pois existe algo que não se inscreve na Lei.

Rapidamente, entramos num território fronteiriço, que ultrapassa as prescrições binárias, como a legal-ilegal. O mal-estar provocado pelas letras pixadas nos azulejos de Portinari na Igreja nos faz pensar que o pixo degrada o “patrimônio histórico”, na medida em que parece escancarar a dimensão de suporte que aquelas paredes tem. Neste sentido a parede da igreja não se distingue da parede de um viaduto, ela faz parte do cinza que reveste a cidade em um silêncio atormentado, que se faz gritar.

“A obra de arte é inquestionável. É meu jeito de falar.” (Pato) Após os acontecimentos descritos acima, o que temos assistido nos contextos brasileiro e mineiro atualmente (final de 2017) é um questionamento da arte, uma censura sustentada por discursos que podemos caracterizar não apenas como “conservadores”, mas segregadores. Determinados grupos da sociedade brasileira, frequentemente associados a grupos religiosos, têm produzido um movimento de censura a obras de arte, exposições e performances.

“O que estava posto, para nós não interessava”, essa frase de Ninja[7] em nosso encontro dialoga com o terceiro Arteminas realizado no Palácio das Artes entre setembro e novembro de 2017 cujo tema é: “Não quis o que estava no ar”. Esta edição deu espaço aos artistas mineiros vanguardistas e contemporâneos que carregam a marca do inconformismo e provocam um deslocamento na percepção daquele que as aprecia. Deslocamento que também parece ser produzido pelo pixo e pelo grafite, enfim, pela arte urbana. Dentro do Arteminas, a exposição da obra do artista Pedro Moraleida, “Faça você mesmo sua Capela Sistina”, foi alvo de manifestações e só não foi cancelada, por causa da mobilização de diversos setores que gritaram não à censura.

Sabemos da estreita relação entre a psicanálise e a arte. Freud (1907) sempre reconheceu que poetas e escritores precedem o psicanalista, ou seja, estariam adiantados em matéria de conhecimento da mente por beberem em fontes até então inacessíveis à ciência. Podemos dizer que tanto Freud quanto Lacan se inspiram em artistas para forçar o avanço da teoria psicanalítica. Lacan se deixou interpelar de modo radical pela obra de James Joyce, o que afetou sua concepção do sintoma. Vemos aí o encontro entre o pensador da cultura e o clínico, na medida em que este último se deixa invadir por aquilo que, da obra, resiste à interpretação. A obra de Joyce não é tomada como adorno, mas como suporte para a renovação de um dos principais conceitos da psicanálise (Mandil, 2003). Assim, podemos dizer que o artista parece ser aquele que introduz o novo naquilo que é a tradição, ou mesmo antecede o novo, captando no ar do tempo aquilo que apenas começa a pairar.

Mas o que a obra de arte escancara e que pode se tornar tão “indigesto”, como constatamos nos movimentos de censura em curso atualmente? O que seria isso que tenta se escrever tanto nos desenhos de rua quanto nas pinturas expostas recentemente em Belo Horizonte?

A ação do psicanalista na cidade visa favorecer os arranjos, invenções e novas composições das singularidades em um espaço social de laços renovados, sem se deixar seduzir pelos apelos do consenso ou da pacificação. Aqui a política se transforma em um operador cuja função é agenciar a melhor distribuição e enredamento dos modos de gozo, advertidos do para além da norma, da quota de mal-estar que a cultura promove. Laurent (2007) define o analista como sendo “aquele que ajuda a civilização a respeitar a articulação entre normas e particularidades individuais” (p. 148). Ele é aquele que, junto de outros, precisa insistir para que se lembre, diante da universalidade e de qualquer universal, da particularidade de cada um, transformando-a em algo útil, uma palavra útil aos demais e instrumento para todos.

Okay - foto: Igor Batalha

Okay - foto: Igor Batalha

Assim, o pixo e o grafite subvertem a ortopedia do espaço urbano frente aos imperativos da globalização e do discurso do mestre. Quando cada sujeito inscreve sua marca pessoal na tela da cidade, não operaríamos na vertente da política do sintoma, reivindicada pela psicanálise, na qual o coletivo não apaga o mais singular em jogo para cada falasser? Não restaríamos, cada um a seu modo, incumbidos da tarefa de escrever o que não se escreve?

A formulação de Lacan segundo a qual a relação sexual não pode se escrever é frequentemente mal compreendida. Tal formulação requer que incluamos a categoria lacaniana de real como aquilo que não se representa nem na imagem (no imaginário) nem na palavra (no simbólico). Assim o real para Lacan é o que não cessa de não se escrever. Ele existe como algo fixo, inerte, sem dialética.

Retomando o que Lacan diz da relação sexual, Attié (2014) esclarece: “Isso inscreve uma oposição radical entre escrita e real. Se uma articulação é possível entre escrita e real, isso supõe que a escrita passe pelo significante, pela palavra”. É isso que garante um fundamento à prática analítica. Lacan (1971), por outro lado, já nos indica em Um discurso que não fosse semblante que a escrita repercute sobre a fala, mas marca a importância do ponto em que a escrita se diferencia da fala. No Seminário XX, Mais, ainda, Lacan (1972-1973) é peremptório ao afirmar: “a escrita não é de modo algum do mesmo registro, da mesma cepa, (...) que o significante” (p. 35).

Attié (2014) retoma Jacques-Alain Miller (1986), que nos esclarece: “Fala-se de ato de palavra, fez-se disso até mesmo uma categoria da linguística pragmática, mas a tese de Lacan é, muito precisamente, que o ato é de escrita. É pela escrita propriamente dita que nos acercamos do objeto a, e não pela palavra; pela palavra, isso somente é possível a partir do que ela comporta de escrita”. O ato “é” de escrita na medida em que essa escrita se torna um matema, uma escrita de um pedaço de real, impossível de se escrever.

Cidade, espaço fugidio

Uma primeira cartografia. Prédios pixados alojam comércios. Nestes, trabalham alguns sujeitos. Ali, consumidores compram alguma coisa antes de irem para o consultório dos analistas. No caminho, tantas instituições recebem, em seus muros coloridos, grafites. Em seu interior, analistas são chamados às conversações, supervisões. Escuta. Uma pausa para falar ao analista. Uma pausa para admirar um grafite. Silêncio. O silêncio do analista, o silêncio da letra do pixo que não se faz ler a qualquer um. Ruídos [...]

Okay - foto: Igor Batalha

Okay - foto: Igor Batalha

Aqui uma cidade não se desenha, não se delimita, ainda que haja a tentativa de esculpir circuitos. Estes não se fecham nem se abrem tão simplesmente. Miller (2011) nos chama a atenção para os efeitos da globalização nas tramas urbanas. A cidade como entidade homogênea, mapeável, é substituída pela proliferação globalizante da ausência de referências. Basta pensar no crescente apagamento das diferenças promovido pelo consumo global no qual nem a arquitetura, nem a moda nos servem mais como parâmetros para nos localizarmos. Na globalização, trata-se “da subtração da própria noção de lugar, o que se chama gentilmente de perda de referências” (Miller, 2011, p. 8). Marc Augé nos apresenta sua antropologia dos não-lugares, na qual o espaço resta isento de historicidade, identidade e aspectos relacionais. As cidades globalizadas esboçam um consumo mudo que se alastra na expansão de lugares de passagem, transitórios, ofertando um “mundo prometido à individualidade solitária” (Augé, 2005, p.67). Ainda que introduza os não-lugares como “a medida da época” (p.68), Augé aponta que a própria dimensão de inventividade do cotidiano vem subverter a polaridade lugar/não-lugar tornando-a fugidia.

Marc Augé, retomando Michel De Certeau, define lugar como algo que corresponde a uma série de elementos que coexistem numa certa ordem, enquanto espaço diz respeito à animação desses lugares, envolvendo o deslocamento. Ele toma a bela citação de De Certeau para lançar uma metáfora cara à psicanálise: “o espaço estaria para o lugar como aquilo em que se torna a palavra quando é falada” (De Certeau apud Augé, 2005, p. 69), fazendo alusão ao mal-entendido, à ambiguidade, à colocação em ato da palavra pelo dizer. Um deslocamento duplo está em questão, tanto do sujeito quanto da paisagem. Se o lugar inscreve e simboliza o sentido (Augé, 2005), o espaço revela em sua abstração e movimento algo que não se inscreve.

Augé (2005) afirma que a proliferação de não-lugares culmina na proliferação de novas experiências de solidão, nas quais a paisagem se esvazia de todo conteúdo e sentido que outrora nutrira. Vemos nos não-lugares (Shoppings, aeroportos) um recobrimento: por um lado servem a determinado fim (transporte, trânsito, comércio, tempo livre), por outro revelam a relação que os sujeitos mantêm ali, onde são imbuídos de uma circulação por instrução, guiados por textos com valor de imagem nos quais a palavra fria e chapada não promove o interesse por quem está ao lado.

Laurent (2007), em seu texto “Cidades analíticas”, nos fala sobre a passagem de uma cidade-texto a uma cidade-letra. Se a cidade-texto estaria estruturada como uma linguagem, tal qual o inconsciente, alojando o sentido e aquilo que permanece fora do sentido, na contemporaneidade nos aproximaríamos da cidade-letra, cuja escrita pode conciliar o semblante do significante e “o vazio escavado pela escrita” (p. 109). Em tempos de recusa dos semblantes, contudo, a dimensão significante muitas vezes resta sem lugar e “o corpo se torna porta de entrada do significante esvaziado de sentido” (Laurent, 2007, p. 110). Laurent aponta que quando há corporização sem ponto de basta estamos no terreno da lógica do não-todo, na qual não é necessário um “mais-um” para sustentar um conjunto fechado. As traduções possíveis se infinitizam, como uma voz em off a ressoar um mais de gozar que não se inscreve, lançando o corpo na impossibilidade de dar função à letra já que os semblantes caem em desuso e servimo-nos da imagem em uma espécie de tudo mostrar.

Se os semblantes são reconhecidos como tal após as sucessivas desconstruções de ideais pelas quais passamos desde a Modernidade, acentuadas no pós-guerra, Miller nos lembra que “nem tudo é semblante, há um real” (2014, p. 5). É sobre o real da não relação sexual que o laço social vem operar, cabendo ao semblante envelopá-lo. Isso sem desconsiderar o corpo falante como real do inconsciente (Miller, 2014), ou seja, superfície recortada em gozo pelo significante, marcada pelo sulco da letra e pela ressonância do que faz sintoma.

Mais do que anunciar a dissolução de uma cidade estruturada em sentido, trata-se de nos depararmos com os efeitos desse esvaziamento do significante nos corpos que a habitam. Assim, recorremos aos olhares daqueles que tatuam a cidade de seu tempo com suas marcas e cores, testemunhos e intervenções que percorremos tanto a partir do encontro na Conversação, quanto no cinema, de onde também pudemos extrair passagens vivas no documentário Olhar instigado[8].

Um jeito inquestionável de falar do impulso incontrolável

No documentário Olhar instigado, três artistas de rua (Pato, Bruno Locuras e Alexandre Orion) nos mostram sua relação com a cidade de São Paulo, sobre a qual intervêm com seus olhares, seus corpos, sua escrita. Pato revela que, em São Paulo, “você pode se surpreender em cada esquina”. Orion define a cidade como “o sonho da megalópole, nessa medida ela é o pesadelo da megalópole”. Para Bruno Locuras São Paulo “tem a cara do mundo”. Este jovem, que é morador da periferia paulistana, ocupa São Paulo “espalhando minha pixação nos cantos da cidade”, o que o autoriza a transitar por todas as suas zonas. Sugere que cada um escolhe um jeito de ocupar a cidade, e diz: “eu escolhi assim, pixando”. O “rolê” da pixação implica em “se apropriar”, conhecer e se fazer conhecido.

Para Orion, ocupar a cidade teria a ver com o resgate de sua dimensão pública. Em sua infância, lembra-se de observar a rua pela janela. A rua “mostra tudo”, ao mesmo tempo em que “ver tudo pode ser opressor”. Em seu trabalho artístico, realiza um “grito” contra essa opressão, visando tornar a rua um “espaço democrático”. Pato encontra na obra de arte um jeito “inquestionável” de falar. Bruno Locuras diz que ninguém é dono de nada, muito menos do muro, e que há um “impulso incontrolável” que o leva a pixar. Afirma que atualmente encontra-se em uma “fase de transição”, tentando tratar o que desandava na pixação e o colocava em constante risco de vida. Bruno trabalha durante o dia com pintura predial, para a qual tem bastante habilidade. Ele e seu parceiro, também pichador, recobrem de dia as marcas de pixo nas construções da capital. À noite, saem em busca de um novo muro para pixar.

Orion faz desenhos com a poluição. Iniciou seu percurso limpando um túnel amarelo que estava cinza. Com o pano, teceu formas inéditas na escuridão. Os resíduos que recolhe em seu pano-pincel são tratados de maneira a virarem material para outra pintura, dessa vez em preto e branco, nas paredes e muros da cidade. O desenho nos túneis é sempre em forma de caveira, que considera “um retrato coletivo”, uma forma de ocupar o espaço dos carros com a presença humana, não desvinculada da morte que a atravessa: “eu não só puxo o significado da cidade pra mim, mas devolvo pra ela o significado que ali encontrei”. Sobre o significado que encontra na cidade, ele revela: “A cidade bate de volta: quê que você tá fazendo aqui? A cidade tem um significado. Ela não é uma tela em branco, ela tá cheia de sentido. A primeira vez ela colocou isso pra mim, isso que você tá fazendo não tem importância nenhuma, talvez pra você e seus amigos. Procurar sentido na rua passou a ser um norte pra mim. Nunca desconsiderar ele.”

Orion, assim, lança mão de uma leitura singular sobre o sentido que a cidade lhe propõe, atravessando seu corpo: “A gente corre em direção a algum lugar que a gente nem sabe qual é”. Mais do que um leitor do texto da cidade, quem sabe Orion não se situaria como criador de um texto, inventor de uma medida para isso que não se sabe? Pato pontua como em São Paulo as referências e os ideais se encontram diluídos, fazendo com que as pessoas percam a orientação. Orion coloca a existência humana como residual, articulando corpo e cidade: a pele descama, a cidade descama. “É puro desgaste”, sendo o resíduo urbano “isso que descama dessa sociedade”.

Okay - foto: Igor Batalha

Okay - foto: Igor Batalha

Interessados por isso que descama da sociedade e do sujeito, a proposta da Conversação entre psicanalistas, pixadores e grafiteiros, foi ponto de partida para uma certa imersão na cena da cidade: contatos com artistas de rua, presença no XIA Graffiti Feeest[9] e olhares instigados pelos traços marcados pela cidade. Neste encontro entre grafiteiros e a comunidade, os muros da Escola Municipal Milton Campos na periferia de Belo Horizonte serviram de tela para dezenas de artistas que pintavam simultaneamente com seus sprays. Nosso andar pelos extensos quarteirões da escola durante o Festival foi marcado pela sensação do cheiro da tinta, pela possibilidade de observar em ato e ao vivo a produção dos artistas, trocar ideia com eles, enfim, acompanhar seu processo criativo, corpo a corpo, diante do muro.

O encontro na rua de grafiteiros de todas as gerações: jovens, ou nem tão jovens, amigos da cena, parceiros ou nem tanto, figuras mais ou menos reconhecidas na cidade, produziu efeitos de surpresa em nós e, sem dúvida, no entorno da escola. Moradores pediram para os artistas desenharem e pintarem nos muros de suas casas, nos portões de suas garagens. Assim, as cores foram ganhando o outro lado da rua, extrapolando os muros previamente preparados para receber a tinta. Outros moradores passavam de moto e ouvíamos: “Nossa, isso é maravilhoso demais, ainda bem que vocês estão aqui, e não aquele pessoal que pixa”. O morador proferia tal elogio aos artistas sem imaginar que muitos deles pixam, grafitam, fazem murais, ou seja, estão juntos numa cena em que os rótulos e muros próprios do senso comum não colam. Conversando com os artistas, também soubemos que todos estavam sob o impacto de uma triste notícia, ocorrida logo antes do festival. Alguns parceiros não poderiam comparecer ao XIA, pois tinham caído e estavam machucados depois de um “rolê” de pixo. A queda se desenha como possibilidade, risco a ser corrido e a ser incluído, acontecimento trágico que pode aproximar alguns sujeitos da morte.

Na conversa-andante pelos pelas ruas alguns artistas de outra geração diziam aconselhar os mais jovens a maneirar no risco, a preservar a vida, a buscar o risco mais como traço e menos como risco de vida. Nas paredes dos muros, uma conversa entre os desenhos produzia uma infinitização das cores, dos traços, dos sentidos, o território próprio a cada um se delimitava na medida em que alcançava de alguma forma o território-vizinho. O muro estava dividido em partes destinadas a cada um dos artistas, partes que se encostavam e produziam novas fronteiras quando o trabalho ganhava corpo. Nesse dia, vislumbramos uma certa inscrição do grafite e da arte de rua no âmbito de “um jeito inquestionável de falar”. Diante da multiplicidade de trocas e encontros, algo do laço se estabelece. Mas não sem a queda, o risco, “o impulso incontrolável”.

Emaranhados no real da rua

“Não tem nenhum pixador aqui”, foi uma das frases inaugurais de nossa Conversação, que se deu na sede da EBP-MG. Essa ausência não faz calar o que a pixação vem dizer. Ao contrário, mostra-nos como na dinâmica da cidade grafites, tags[10] e pixos esboçam a ausência de qualquer “script”, disso que não está formatado a priori. Em uma tomada da palavra em ato, fazem política: “existe, mas não existe diferença entre pixo e grafite”. Percebem que, em tempos atuais, separarem-se em prol das crews[11] e dos estilos técnicos que conduzem ao perigo de segregar aqueles que, com suas letras subversivas, lânguidas e em caligrafia outra, prescindem do belo (e quem define o que é belo?) para grafar sua marca nos muros.

Compartilham pelas esquinas uma história recente que se desdobra do Hip Hop, a atitude subversiva de desafiar as fronteiras silenciosas e rígidas do espaço urbano, a “rebeldia incontrolável” e a ousadia que impõem na cidade. Assim, consideram pixo e grafite “manifestações emaranhadas” (Dênis Leroy[12]) de pessoas que andam “lado a lado”, principalmente diante dos crescentes ataques midiáticos, penais e “intelectuais” que têm sofrido. A cidade se apresenta como um “mar” e percorrê-la para nela “marcar” permitiria “aprender a nadar”, “dominar a rua” (Ninja). Algo que só se aprende “se expondo”, arriscando-se para além da normatização espaço-temporal imposta pelos governos neoliberais aos territórios. O “rolê” encarna justamente o fora do script, o risco colateral de lançar o corpo ao mar de concreto, de ocupar um espaço que não é destinado como lugar a esse elemento estrangeiro.

Dênis Leroy aborda a característica do pixo de ser “mais indigesto”, pois, por sua ousadia, se impõe na cidade. O que é tão indigesto no pixo? O que o torna tão insuportável aos olhos de alguns? A que remete isso que o pixo marca? Essa caligrafia feita “pra sujar”, nos diz a grafiteira Okay[13], se propaga como grito pela cidade, sem controle. A grafiteira lembra a primeira vez que esteve em São Paulo e que viu a cidade escrita/pixada “você olha pro lado, é só letra, letra, letra”, é a letra viva que se faz grito. Okay nos diz que são poucas as mulheres que fazem letras e sustenta que “fazer letra” é a essência do grafite.

O pixo e o grafite, a arte urbana, parecem dar lugar ou contorno para isso que não cabe no campo da palavra, contorno para isso que não tem nome, algo da “atitude” (Ninja) irrompe e pinta o espaço social em fragmentos de instantes. Tomar a cidade como um roteiro aberto, em que a “liberdade é o instante” (Ninja) e é isso que produz o vivo, sem regulação prévia. A expressão procura um tecido para se inscrever, e disso que não se escreve, um esforço de escrita (Fernanda Otoni) pode colorir a cidade, mesmo que em preto sobre o concreto. As artes urbanas se situariam como campo que suporta a necessidade contingente de inscrição de um impossível? E por isso indigesto? Indigesto para aqueles que suportam a sujeira das propagandas, dos anúncios, dos letreiros, das placas de trânsito, mas não suportam o sujeito que pode aparecer entre o começo e o fim da letra, da arte de rua?

“Entre o começo e o fim é o meu, depois é a cidade” (Ninja). Nesse ato de escrita ou de inscrição, o sujeito se conecta com a cidade a partir de sua desconexão, pois, entre o começo e o fim, se descola do “mais um” da cidade, do cidadão que segue o fluxo, e introduz no tecido urbano algo de seu. Pode irromper algo de próprio, num instante fugaz, que sobrepõe e marca a cidade: “Tanto o pixo, quanto a tag são assinaturas. São formas de marcar. A gente marca assinatura o dia inteiro” (Okay). Antes do começo, cidade, e depois do fim, cidade marcada. Marcada pelo estilo, pelo traço único que diferencia cada um na cena: “Tive que passar por muita cena pra saber meu limite, como eu vou ficar diante daquela cena, até onde eu posso chegar” (Okay).

Okay - foto: Igor Batalha

Ao longo da Conversação, retomamos a história do grafite e do pixo, os trens que faziam (e fazem) nomes e desenhos circularem por territórios outros, ultrapassando fronteiras reais ou imaginárias. Situam que o “real grafite” são as pinturas no trem, que, mesmo sendo “bonitas” (Okay), não apagam a marca decidida do vandalismo no ato de grafitar vagões.

O ato de grafitar ou de pixar é nomeado por Ninja como “um instante” no qual algo que “não tem palavra” precisa se inscrever. É uma potência, concernida pelo fato de que “as palavras são um problema” (Ninja), pois é sempre da ordem de um embaraço estar na linguagem. A relação de cada sujeito com a linguagem passa por uma infinita costura, embaraçosa malha, com seus furos, linhas soltas, bordados possíveis, cosedura entre o corpo e a palavra. Invenções a partir daquilo que no real da rua resta emaranhado.

Litorais

Isso que descama e toma a forma de um resto, reintroduz nas malhas significantes do território o real que o habita e o atravessa, diante do qual os corpos se lançam de formas variadas a ocupar a cidade, não sem a raiva que ela lhes provoca. “Eu pixo pela raiva”, nos fala Bruno Locuras. Se por um lado a queda de ideais reguladores que outrora enlaçavam o vazio simbólico à consistência imaginária não norteia mais os habitantes da cidade, por outro a proliferação das imagens e de sua vacuidade semântica afeta os corpos que se encontram “sem norte”.

A escrita desse texto a tantas mãos passa justamente por um esforço de tessitura das conexões e desconexões entre o sujeito, a escrita e a cidade. O possível e o impossível, a cidade como tela, como resto, como causa, como mar. A cidade tomada pelo mar de letra, litoral, entre gritos e silêncios que vão e vêm. Ecos. Um esforço de escrita, disso que não se escreve, disso que se “pixa”, um esforço de escrever, inscrever antes perguntas do que respostas. Não é isso que podemos apreender de nosso encontro com a arte urbana? Pare! Olhe! E não continue como antes. A escrita na rua, da rua, conecta o sujeito com o próprio corpo? Traduz uma experiência imediata? Traduz algo de vivo e de imediato do corpo? Para si? Para o Outro?

Os grafiteiros e pixadores nos mostram, a partir de suas singularidades, na relação com seus corpos e com a cidade “cinza”, modos de enfrentar a tarefa desnorteante da tradução infinita, passando pelo risco, pelo grito, pelo silêncio, pela letra – onde o sem sentido pode encontrar uma forma, a ser sempre reescrita.

Referências

Attié, J. Escrita e real. Derivas Analíticas, Belo Horizonte, n. 1, maio 2014. Disponível em: <http://revistaderivasanaliticas.com.br/index.php/escrita>. Acesso em: 3 dez. 2017.

Augé, M. Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade. Lisboa: Graus Editora, 2005.

Benetti, A. Depoimento on-line. A Diretoria na Rede. Territórios lacanianos #002, Belo Horizonte, 2013. Disponível em: <http://www.ebp.org.br/dr/territorios/territorios002.asp>.

Freud, S. (1907). Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen. In: ___. Gradiva de Jensen e outros trabalhos. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. v. IX (1906-1908). Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 15-88.

Lacan, J. Ato de fundação - 21 de junho de 1964. Disponível em: <http://www.wapol.org/pt/acercaamp/TemplateArticulo.asp?intTipoPagina=4&intPublicacion=8&intEdicion=1&intIdiomaPublicacion=1&intArticulo=152&intIdiomaArticulo=9>. Acesso em: 3 dez. 2017.

Lacan, J. A lógica da fantasia. 1966-1967. Seminário inédito.

Lacan, J. (1971) O seminário, Livro 18: De um discurso que não fosse semblante. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

Lacan, J. (1972-1973) O seminário, livro 20: Mais, ainda. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

Laurent, E. Cidades analíticas. In: ___. A sociedade do sintoma: a psicanálise, hoje. Rio de Janeiro: Contracapa Livraria, 2007. p. 91-110.

Laurent, E. O analista cidadão. In: ___. A sociedade do sintoma: a psicanálise, hoje. Rio de Janeiro: Editora Contracapa, 2007. p. 148-165.

Mandil, R. Os efeitos da letra: Lacan leitor de Joyce. Rio de Janeiro/Belo Horizonte: Contra Capa Livraria/Faculdade de Letras UFMG, 2003.

Miller, J.-A. Intuições milanesas II. Opção Lacaniana online nova série, São Paulo, ano 2, n. 6, p. 1-21, nov. 2011. Disponível em: <http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_5/Intui%C3%A7%C3%B5es_milanesas.pdf>.

Miller, J.-A. O inconsciente e o corpo falante. Scilicet: O corpo falante – sobre o inconsciente no século XXI. São Paulo: Escola Brasileira de Psicanálise, 2016. p. 19-32.

[1] Optamos pela grafia da palavra pixo/pixação com “x” , acompanhando o uso dos próprios pichadores e em respeito à indicação do pixador Susu de que, escritas assim, “ninguém as encontre no dicionário”.

[2] Expressão que se refere à pixação realizada na Igreja da Pampulha, empregada pelo jornal Estado de Minas na seguinte reportagem: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/03/16/interna_gerais,854696/fachada-da-igrejinha-da-pampulha-e-pichada-novamente.shtml>.

[3] Palavra que foi escrita na parede da igrejinha da Pampulha, e que é título do livro de Wesley Abreu para se referir a um “sistema político-financeiro do bem” (Abreu, on-line). Cf. < https://www.perfeitaismo.com/precisosaber>

[4] Expressão também utilizada na mesma reportagem da nota anterior.

[5] Cf. <https://www.vice.com/pt_br/article/d7ged7/a-prisao-do-goma-foi-um-golpe-duro-na-cultura-do-pixo-em-bh>.

[6] Citação realizada no seminário “Juventude e Pixação - Marcar/Ser Marcado”, realizado em 2013 pelo Conselho Regional de Psicologia-MG.

[7] Pedro Ninja é artista de rua e grafiteiro de Belo Horizonte há dez anos, graduado em desenho pela Escola de Belas Artes da UFMG.

[8] Documentário Olhar Instigado. Direção: Chico Gomes e Felipe Lion. Produção: Biodani Projetos e Produções Artísticas, Bossa Nova Films e Expresso 4, 2017.

[9] Estivemos no XIA Graffiti Feeest, Encontro Nacional de Graffiti que aconteceu nos dias 22 e 23 de abril de 2017 em Belo Horizonte, criado com intuito de reunir artistas para um final de semana de confraternização, graffiti, música, e outras manifestações da cultura hip hop. Reuniram-se artistas de diferentes estados, idades e estilos, para pintar os muros de uma escola pública da cidade.

[10] Assinatura do nome ou apelido do(a) grafiteiro(a).

[11] Grupos de grafiteiros(as).

[12] Dênis Leroy é designer gráfico, artista visual e grafiteiro desde o começo da década de 90 na cidade de Belo Horizonte. Formado pela Escola de Belas Artes da UFMG e atualmente mestrando em Estudos Culturais Contemporâneos, pela Universidade FUMEC.

[13] Okay é de Belo Horizonte-MG, foi a única mulher grafiteira/pichadora que esteve presente na Conversação “O que se escreve e não se escreve nos pixos e grafites?” Teve seu primeiro contato com o grafite e pixo iniciando uns rabiscos em 2013, mas passou a respirar e viver o grafite em 2015. Ela espalha seus trampos tanto nas ruas quanto nos trilhos de BH e considera a ferrovia o melhor lugar para fazer o que ela ama” (Okay).